Rで 確率分布:正規分布 を試みます。

1. 正規分布とは

正規分布(Normal Distribution)は、ガウス分布(Gaussian Distribution)とも呼ばれ、統計学において広く利用される連続確率分布です。

確率密度関数 (Probability Density Function, PDF)

正規分布に従う確率変数 \(X\) の確率密度関数 \(f(x)\) は、以下の式で定義されます。

\[f(x | \mu, \sigma^2) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\]

この関数は2つのパラメータによってその形状が決定されます。

- \(\mu\) (ミュー): 平均 (Mean)

- 分布の中心の位置を決定します。グラフの対称軸が \(x=\mu\) となります。

- 期待値 \(E[X] = \mu\) であり、確率変数がとる値の平均値です。

- \(\sigma^2\) (シグマ二乗): 分散 (Variance)

- 分布の広がり具合(ばらつき)を決定します。

- \(\sigma\)(シグマ)は標準偏差 (Standard Deviation) と呼ばれ、分散の正の平方根です。

- \(\sigma\) が大きいほど、分布の山は低く、裾野は広く(データがばらついて)なります。

- \(\sigma\) が小さいほど、分布の山は高く、裾野は狭く(データが平均値の周りに集中して)なります。

- 分散 \(V[X] = E[(X-\mu)^2] = \sigma^2\) で表されます。

主な特徴

- 形状: 平均 \(\mu\) を中心に左右対称な釣鐘型(bell curve)をしています。

- 代表値: 平均値、中央値(Median)、最頻値(Mode)がすべて一致し、\(\mu\) となります。

- 68-95-99.7ルール: 確率変数 \(X\) が平均 \(μ\)、標準偏差 \(σ\) の正規分布に従う場合に平均値を中心とした幅に含まれるデータの割合が以下の3つの式に従うことを表しています。

- \(P(\mu - \sigma \le X \le \mu + \sigma) \approx 0.6827\) (全体の約68%が平均±1標準偏差内に収まる)

- \(P(\mu - 2\sigma \le X \le \mu + 2\sigma) \approx 0.9545\) (全体の約95%が平均±2標準偏差内に収まる)

- \(P(\mu - 3\sigma \le X \le \mu + 3\sigma) \approx 0.9973\) (全体の約99.7%が平均±3標準偏差内に収まる)

- 標準正規分布 (Standard Normal Distribution): 特に、平均 \(\mu=0\)、分散 \(\sigma^2=1\)(つまり標準偏差 \(\sigma=1\))の正規分布を標準正規分布と呼びます。その確率密度関数 \(\phi(z)\) は以下のように簡略化されます。 \[\phi(z) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{z^2}{2}}\] 任意の正規分布 \(X \sim N(\mu, \sigma^2)\) は、以下の標準化(Standardization)と呼ばれる変換により、標準正規分布 \(Z \sim N(0, 1)\) に変換できます。 \[Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}\]

- 中心極限定理 (Central Limit Theorem): 正規分布が極めて重要な理由の一つに、この定理があります。これは、「母集団がどのような分布であっても、そこから無作為抽出した標本の平均値の分布は、標本サイズ \(n\) が十分に大きいとき、正規分布に近似する」という定理です。この定理により、多くの自然現象や社会現象が正規分布でモデル化できる理論的根拠が与えられています。

2. 正規分布の応用例

中心極限定理が示すように、多数の独立な要因が加算的に影響し合う事象は、正規分布で近似できる場合が多く、様々な分野で応用されています。

- 自然科学

- 生物学: 同一一種の生物集団における身長、体重、血圧などの測定値。これらの指標は遺伝や環境といった多数の要因が影響し合うため、正規分布に従うことが多いです。

- 物理学: 測定におけるランダム誤差の分布。また、気体分子の速度分布(マクスウェル-ボルツマン分布)は正規分布と関連が深いです。

- 天文学: 星の明るさや位置などを観測する際の誤差は、正規分布でモデル化されます。

- 社会科学

- 品質管理: 工場で生産される製品の寸法、重量、強度などのばらつき。これらのばらつきを正規分布で管理し、規格外れの製品が生産される確率を計算する「シックスシグマ」という手法の基礎となっています。

- 心理学・教育学: 知能指数(IQ)や学力偏差値など、テストのスコアの分布。多くの受験者のスコアは、平均値を中心に正規分布を形成するように設計・補正されます。

- 経済学・金融工学: 株価や為替レートの短期的な収益率(リターン)の分布の近似モデルとして利用されます。(ただし、実際の市場ではより極端な変動が起こりやすいため、裾の重い分布(ファットテール)でモデル化されることもあります。)

3. R言語によるシミュレーション

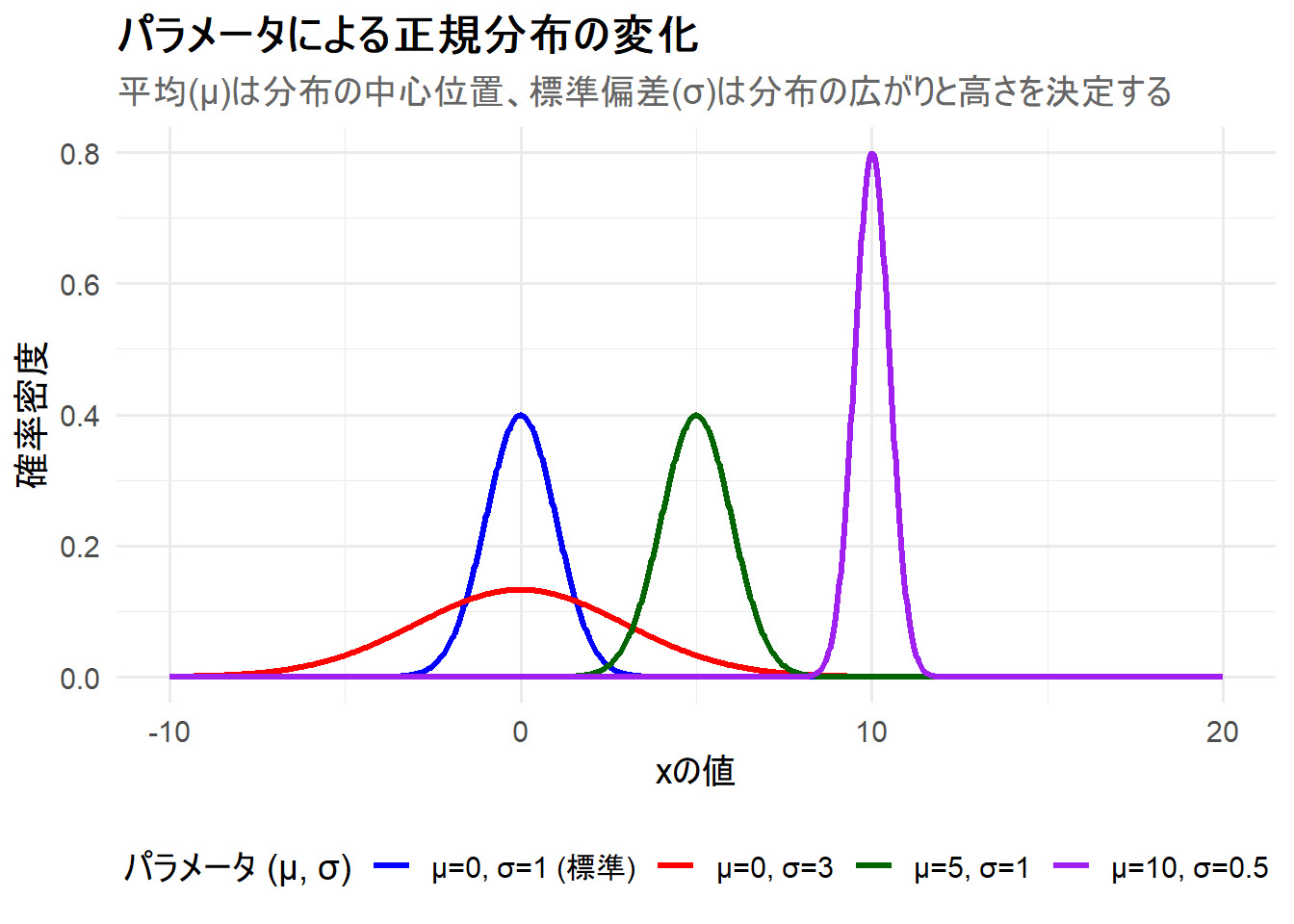

ここでは、パラメータ(平均 \(\mu\) と標準偏差 \(\sigma\))を変更した4つの正規分布を、1枚のチャートにggplot2を用いて描画します。

- ケース1:

μ=0, σ=1(標準正規分布) → 青色 (blue) - ケース2:

μ=0, σ=3(標準偏差を大きくし、分布を広げる) → 赤色 (red) - ケース3:

μ=5, σ=1(平均値を正の方向にシフト) → 緑色 (darkgreen) - ケース4:

μ=10, σ=0.5(平均値を大きくシフトし、標準偏差を小さくして分布を尖らせる) → 紫色 (purple)

Rコード

# 必要なライブラリを読み込みます

library(ggplot2)

library(dplyr)

library(tidyr)

# 1. 描画範囲となるx軸の値を生成

x_vals <- seq(-10, 20, length.out = 1000)

# 2. 4つの異なるパラメータを持つ正規分布の確率密度を計算し、データフレームにまとめる

df <- tibble(

x = x_vals

) %>%

mutate(

`μ=0, σ=1 (標準)` = dnorm(x, mean = 0, sd = 1),

`μ=0, σ=3` = dnorm(x, mean = 0, sd = 3),

`μ=5, σ=1` = dnorm(x, mean = 5, sd = 1),

`μ=10, σ=0.5` = dnorm(x, mean = 10, sd = 0.5)

)

# 3. ggplotで描画しやすいように、データを「ロングフォーマット」に変換

df_long <- df %>%

pivot_longer(

cols = -x,

names_to = "parameters",

values_to = "density"

) %>%

# 解説の順序と凡例の順序を合わせるために因子レベルを設定

mutate(parameters = factor(parameters, levels = c(

"μ=0, σ=1 (標準)",

"μ=0, σ=3",

"μ=5, σ=1",

"μ=10, σ=0.5"

)))

# 4. 各パラメータに割り当てる色を名前付きベクトルで定義

# ベクトルの名前が df_long$parameters の値と一致するようにする

manual_colors <- c(

"μ=0, σ=1 (標準)" = "blue",

"μ=0, σ=3" = "red",

"μ=5, σ=1" = "darkgreen",

"μ=10, σ=0.5" = "purple"

)

# 5. ggplotを使用してチャートを描画

p <- ggplot(df_long, aes(x = x, y = density, color = parameters)) +

geom_line(linewidth = 1.2) +

# 色をマニュアルで指定するレイヤーを追加

scale_color_manual(values = manual_colors) +

labs(

title = "パラメータによる正規分布の変化",

subtitle = "平均(μ)は分布の中心位置、標準偏差(σ)は分布の広がりと高さを決定する",

x = "xの値",

y = "確率密度",

color = "パラメータ (μ, σ)"

) +

theme_minimal(base_size = 14) +

theme(

legend.position = "bottom",

plot.title = element_text(face = "bold"),

plot.subtitle = element_text(color = "gray40")

)

# チャートの表示

print(p)Figure 1 の解説

上記のRコードを実行すると、4つの正規分布が描画されたチャート Figure 1 が生成されます。

-

μ=0, σ=1(青線): 基本となる標準正規分布です。中心が0にあり、標準的な広がりを持っています。 -

μ=0, σ=3(赤線): 標準正規分布(青線)と比較して、平均は同じ0ですが、標準偏差が3と大きくなっています。そのため、山の高さは低くなり、裾野が広く平たい分布になっていることがわかります。 -

μ=5, σ=1(緑線): 標準正規分布(青線)と比較して、標準偏差(広がり)は同じですが、平均が5に移動しています。これにより、グラフ全体が右に5だけ平行移動した形になります。 -

μ=10, σ=0.5(紫線): 平均が10に移動し、さらに標準偏差が0.5と非常に小さくなっています。そのため、データが平均10の周りに非常に集中し、鋭く尖った高い山の分布になっていることが確認できます。

以上です。