Rで 確率分布:幾何分布 を試みます。

本ポストはこちらの続きです。

1. 幾何分布とは

幾何分布(Geometric Distribution)は、「成功か失敗か」の2種類の結果しかない試行(ベルヌーイ試行)を独立に繰り返したときに、初めて成功するまでに何回失敗したかの回数が従う離散確率分布です。

例えば、「コインを投げて、初めて表(成功)が出るまでに、裏(失敗)は何回出たか」といった状況が、幾何分布に従います。これは、負の二項分布において、目標とする成功回数 \(r=1\) としたケースです。

確率質量関数 (PMF)

成功確率 \(p\) のベルヌーイ試行において、初めて成功するまでに失敗した回数が \(k\) 回である確率 \(P(X=k)\) は、以下の式で定義されます。

\[P\left(X=k | p\right) = \left(1-p\right)^k p \quad (k=0, 1, 2, \dots)\]

この式は、「\(k\) 回連続で失敗し、その次の \(k+1\) 回目で初めて成功する」という事象の確率を表しています。

この分布は、ただ一つのパラメータによってその形状が決定されます。

- \(p\): 成功確率 (probability of success)

- 1回の試行で「成功」と見なす結果が起こる確率です。\(0 < p \le 1\) の範囲の値をとります。

(注意:定義のバリエーション)

幾何分布にはもう一つ、「初めて成功するのは何回目の試行か」をモデル化する定義もあります。この場合、確率変数は \(Y = X+1\) となり、確率質量関数は \(P(Y=k) = (1-p)^{k-1}p\)(ただし \(k=1, 2, \dots\))となります。Rの関数 dgeom は、ここで説明している「失敗回数」の定義に基づいています。

主な特徴

- 定義域: 失敗回数 \(k\) がとりうる値は、0を含む非負の整数 (\(k=0, 1, 2, \dots\)) です。

- 形状: \(k=0\) で最大値をとり、その後、指数的に単調減少する、右に長く裾を引く形状をしています。

- 無記憶性 (Memoryless Property): 離散分布の中では、幾何分布だけが持つ性質です。これは、「これまで \(n\) 回失敗したという事実がわかっている上で、これからさらに \(m\) 回以上失敗する確率は、最初から \(m\) 回以上失敗する確率と等しい」ということを意味します。

- 数式で表すと、\(P(X \ge n+m | X \ge n) = P(X \ge m)\) となります。

- 例: サイコロを振って「6」の目が出るのを待っているとします。「既に10回連続で6が出ていない」という状況でも、「次に6が出る確率」は最初と変わらず1/6です。過去の失敗は未来の確率に影響を与えません。

- 代表値:

- 平均 (Mean): \(E[X] = \dfrac{1-p}{p}\)

- 分散 (Variance): \(V[X] = \dfrac{1-p}{p^2}\)

- 他の分布との関係:

- 負の二項分布: 成功回数 \(r=1\) の負の二項分布は、幾何分布と一致します。

- 指数分布: 幾何分布は、指数分布の「離散版」と見なすことができます。両者ともに無記憶性を持ちます。

2. 幾何分布の応用例

「初めて成功するまで」の試行回数や待ち時間をモデル化する様々な場面で応用されます。

- 品質管理

- 製造ラインで製品を一つずつ検査していくとき、初めて不良品が見つかるまでに検査する良品の個数。

- 生物学・医学

- ある遺伝子を持つ親から、初めてその遺伝子を受け継ぐ子供が生まれるまでの、受け継がない子供の数。

- セールス・マーケティング

- 顧客に電話をかけて、初めて契約が取れるまでの断られた回数。

- コンピュータサイエンス

- ハッシュテーブルで衝突(コリジョン)がなくなるまで再ハッシュを試みる回数。

3. R言語によるシミュレーション

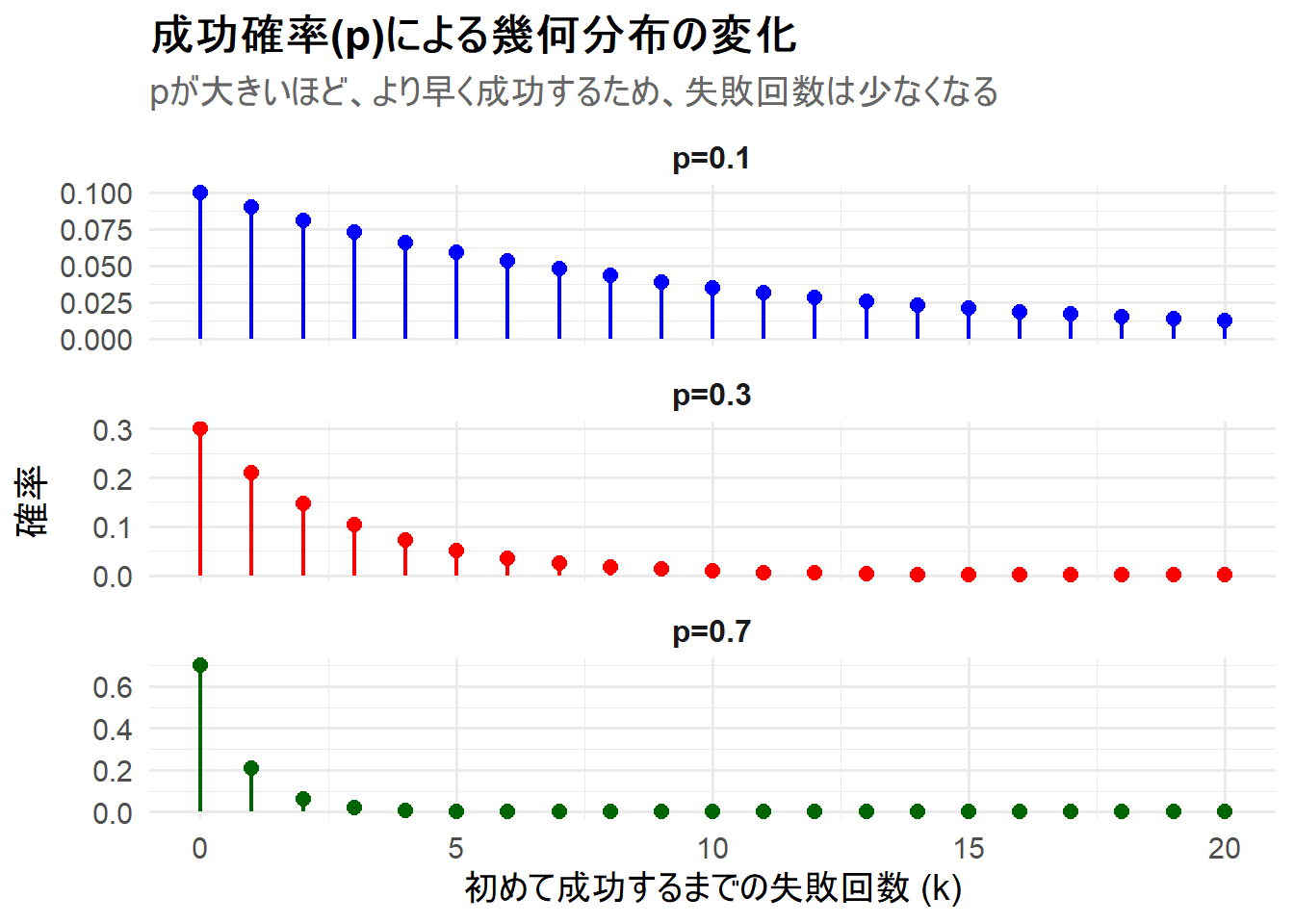

ここでは、成功確率 \(p\) を変更した3つの幾何分布を1枚のチャートに描画します。ロリポップチャートで表現し、離散分布であることを明確にします。

- ケース1:

p=0.1(成功確率が低い → 多くの失敗が予想される) - ケース2:

p=0.3(基準) - ケース3:

p=0.7(成功確率が高い → 失敗は少ないと予想される)

Rコード

# 必要なライブラリを読み込みます

library(ggplot2)

library(dplyr)

library(tidyr)

# 1. 描画範囲となるx軸の値(失敗回数)を生成

k_vals <- 0:20

# 2. 異なる成功確率を持つ幾何分布の確率質量を計算

# dgeom(k, prob) を使用。probが成功確率p

df <- tibble(

k = k_vals

) %>%

mutate(

`p=0.1` = dgeom(k, prob = 0.1),

`p=0.3` = dgeom(k, prob = 0.3),

`p=0.7` = dgeom(k, prob = 0.7)

)

# 3. ggplotで描画しやすいように、データを「ロングフォーマット」に変換

df_long <- df %>%

pivot_longer(

cols = -k,

names_to = "parameters",

values_to = "probability"

) %>%

# 凡例の順序を調整

mutate(parameters = factor(parameters, levels = c(

"p=0.1",

"p=0.3",

"p=0.7"

)))

# 4. 各分布に割り当てる色を定義

manual_colors <- c(

`p=0.1` = "blue",

`p=0.3` = "red",

`p=0.7` = "darkgreen"

)

# 5. ggplotを使用してチャートを描画(ファセットで分割)

p <- ggplot(df_long, aes(x = k, y = probability, color = parameters)) +

geom_segment(aes(xend = k, yend = 0), linewidth = 0.8) +

geom_point(size = 2.5) +

facet_wrap(~parameters, ncol = 1, scales = "free_y") +

scale_color_manual(values = manual_colors) +

labs(

title = "成功確率(p)による幾何分布の変化",

subtitle = "pが大きいほど、より早く成功するため、失敗回数は少なくなる",

x = "初めて成功するまでの失敗回数 (k)",

y = "確率"

) +

theme_minimal(base_size = 14) +

theme(

legend.position = "none",

plot.title = element_text(face = "bold"),

plot.subtitle = element_text(color = "gray40"),

strip.text = element_text(face = "bold", size = 12)

)

# チャートの表示

print(p)Figure 1 の解説

上記のRコードを実行すると、3つの幾何分布が描画されたチャート Figure 1 が生成されます。

-

p=0.1(上段): 成功確率が10%と低いため、多くの失敗が予想されます。失敗回数が0回である確率(最初の試行で成功する確率)は0.1ですが、その後、確率の減少は緩やかで、多くの失敗回数にもそれなりの確率が割り当てられています。 -

p=0.3(中段): 基準となるケースです。\(p=0.1\)のケースと比べて、確率の減少が速くなっています。 -

p=0.7(下段): 成功確率が70%と高いため、ほとんど失敗しないことが予想されます。失敗回数0回の確率(最初の試行で成功する確率)が0.7と高く、その後、確率は0に近づきます。

このシミュレーションから、幾何分布の形状が成功確率 \(p\) にのみ依存し、\(p\) が大きいほど分布が左に圧縮され、より急峻な形状になることがわかります。これは、「成功しやすい試行ほど、初めて成功するまでの失敗回数は少なくなる」という直感的な理解と一致します。

以上です。